第21話 リレーションシップの役割とポイント

エヌ・ケイ・カスタマイズの泉です。

今回は、リレーションシップの役割とポイントについて、簡単にまとめてみたいと思います。

以下の記事は、FileMaker Master Book 初級編(バージョン 19 対応)より、

Claris FileMaker 公式トレーニング教材

「7.4.3 リレーションシップグラフは論理(148ページ)~」を元に掲載しています。

この文献から、リレーションシップグラフの考え方、注意点について学びました。文献の執筆者、関係者の方々に深謝いたします。

なお、このブログ記事の趣旨は、弊社所属スタッフの FileMaker 学習の成果を公開することを目的とし、同時に、参考文献の内容の紹介に資するものであることを Claris International Inc. が確認しています。

リレーションシップは、あらゆるところで利用されます。

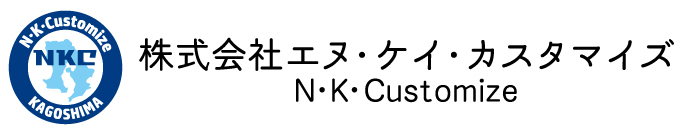

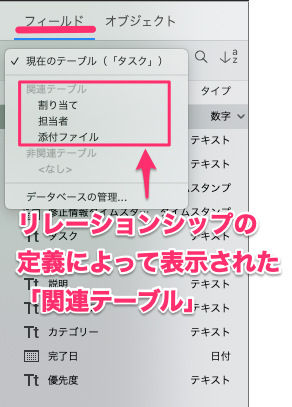

設定された内容はテーブル同士の関係を表しています。

Claris FileMaker は、この関係を通してデータを表示したり、

計算したりスクリプトを動作させたりしています。

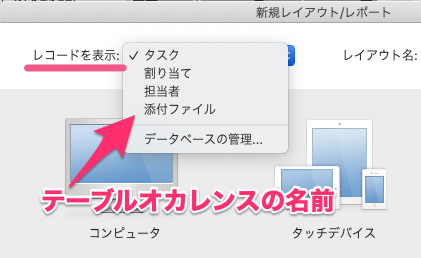

レイアウト設定の「レコードを表示:」で指定するのはテーブルオカレンスの名前です。

それに従ってフィールドも、テーブルオカレンス名がついたフィールド名としてレイアウト上に置かれます。

計算式やスクリプトで指定するレイアウト名、テーブル名、フィールド名も同じです。

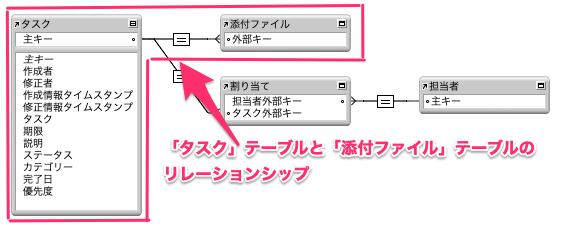

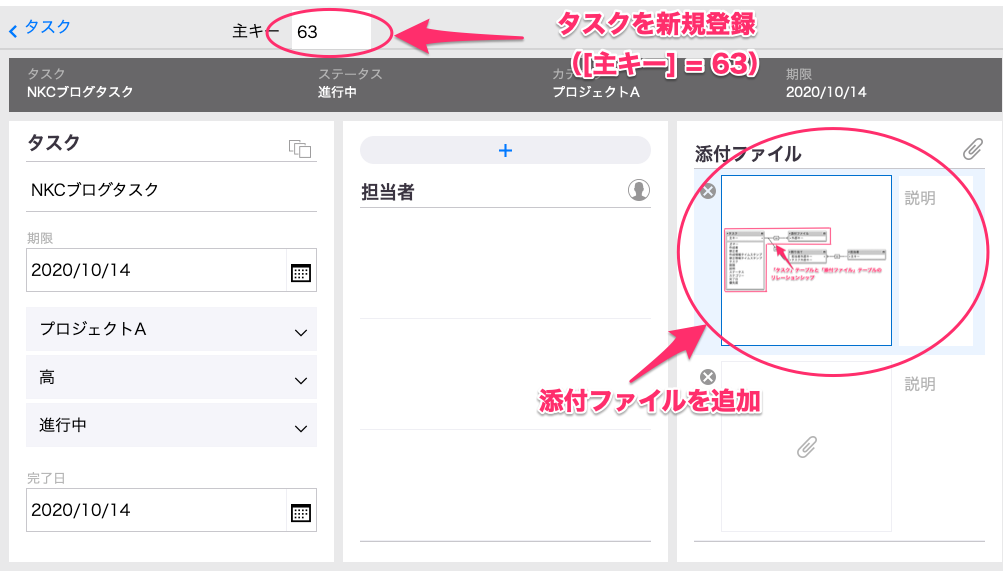

関連先の照合フィールドにデータを入力する

常にリレーションシップを意識できるようになる

カスタムApp を作成しはじめた当初は、テーブルオカレンスをあまり意識しなくても平気です。

追々、複数のテーブルが必要になり、さまざまな機能やレイアウトを作ってデータベースを

充実させていくようになったら常に意識するようにしましょう。

変更には要注意

機能やレイアウトを作成するとき、これまで使ってきた構造のことを考えずに関連付けを変更すると

全体に影響がでることがあります。大切なデータがダメになってしまうかもしれません

つまりテーブルオカレンスとリレーションシップは、とても重要なものです。

テーブルオカレンスグループ

複数のテーブルオカレンスが関連付けられているひとまとめを「テーブルオカレンスグループ(TOG)」と呼びます。

リレーションシップグラフ上にほとんど無限に作成できます。

「なんでも1 つで」とはしない

ここで、気をつけたいことがあります。

カスタムApp の規模(テーブル数や画面数)にもよりますが、

なんでも1 つのテーブルオカレンスグループで済ますのはお勧めできません。

リレーションシップに思わぬ影響がでるかもしれません。

機能やレイアウトによって複数作成して使い分けます。

まとめ

つまり、前述で「追々リレーションシップを意識できるように」としておりますが、

初心者のうちから、

画面や機能を作る = リレーションシップの作成が必要ではないか確認

と意識しておくのがいいと思います。

Claris FileMakerは保守性がよいのがアピールポイントです。

つまり、画面追加、機能追加は得意中の得意で、日常茶飯事です。

ということは、「追々なれるまで」と言わずに、常に意識しておくほうが、

レベルアップに繋がり、手戻りを削減できます。

終わりに

今回は、リレーションシップの役割やポイントについての投稿でした。

私もまだまだ勉強中なので、どんどんアウトプットして、どんどんレベルアップしたいと思います!!

では、また次回をお楽しみに!!

参考文献:Claris FileMaker 公式トレーニング教材 から、「FileMaker Master Book 初級編」 等を参考にしています

https://content.claris.com/fmb19_reg-ja